我院刘豪博士以第一单位第一作者在国际顶级期刊《Advanced Functional Materials》(AFM,影响因子:19.4)发表重要科研成果,实现我校在该刊发表零的突破!这一成果既是刘豪博士潜心钻研、不懈奋斗的结晶,也彰显了我校引育并举、深耕科研的显著成效。学院将持续为青年博士搭建平台、创造条件,助力产出更多高水平成果。

第一作者:刘豪博士(新乡学院 物理与电子工程学院)

文章链接:http://doi.org/10.1002/adfm.202517572

全文简介:

有机发光体具有多样的电子跃迁行为和灵活的分子堆积构象,表现出对外部刺激的显著光致发光敏感性,使其成为压致变色领域具有吸引力的候选材料。然而,高压下π–π堆积相互作用的增强和激发态二聚体的形成通常会导致有机发光体的发射红移,从而限制了它们的实际应用。

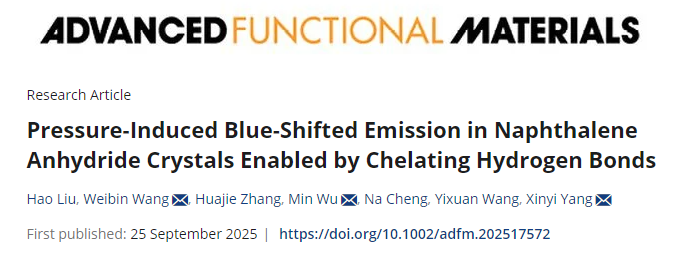

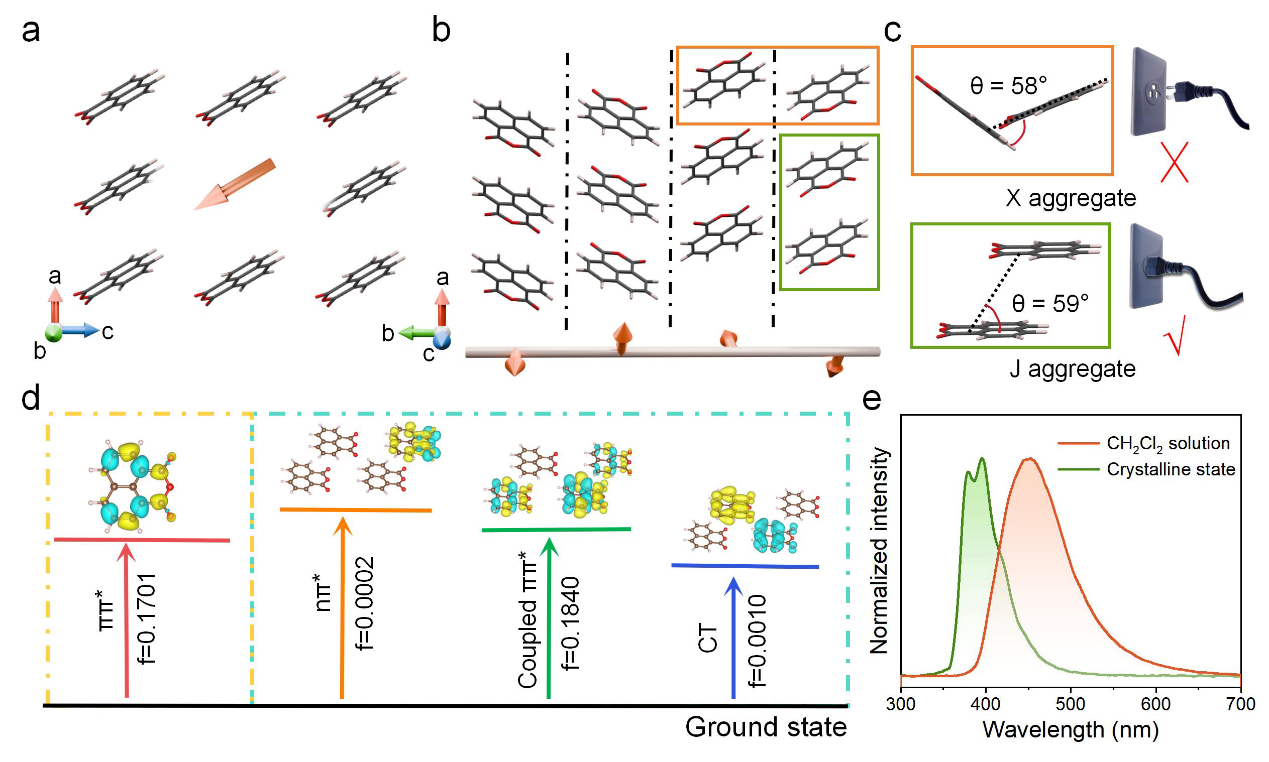

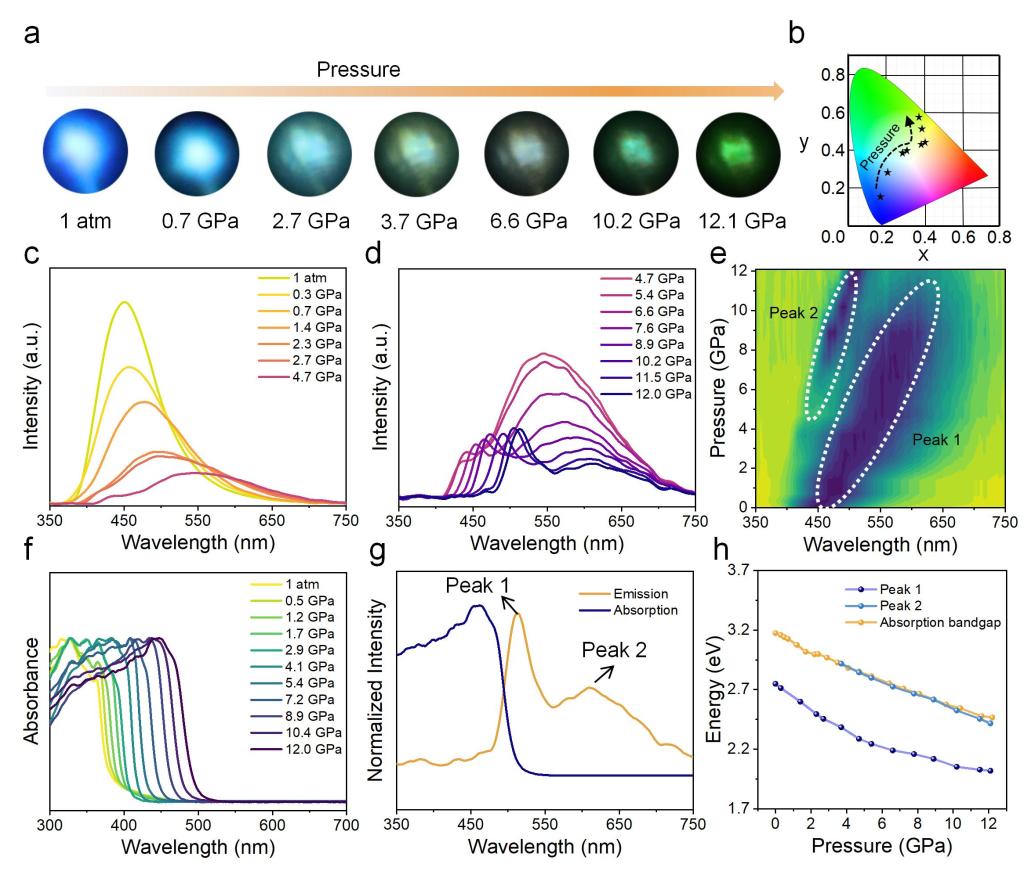

刘豪博士团队通过重新配置有机发射材料萘酐(Naphthalene Anhydride)晶体的氢键网络(图1),在萘酐晶体中实现了反常的压强诱导荧光发射蓝移现象。光谱分析表明,萘酐晶体的荧光发射开始阶段随着压强的增加而出现红移,直至4.7 GPa (万大气压),超过这个压强后,由于高能带隙发射的增强,出现了反常的蓝移(图2)。理论计算和红外吸收光谱数据结果表明:在高压下,萘酐晶体经历了各向异性压缩,这改变了它们的分子间堆积构象,促进了单点氢键转化为螯合氢键(图3);螯合氢键有效地固定了分子骨架,抑制了萘酐分子的面外弯曲振动以及激发态结构弛豫,从而减小其光致发光峰的斯托克斯位移,实现了压强诱导的发射蓝移(图4)。这项研究强调了氢键作用网络在调节有机发射体压致变色行为中起到的关键作用,为设计具有反常压强响应特性的有机发射体提供了新的见解。

图1. (a,b)萘酐(Naphthalene Anhydride)晶体的结构示意图;(c) 萘酐晶体分子堆积角度;(d)萘酐单体和四聚体中从激发态到基态的电荷差分密度图,蓝色区域表示电子密度降低,黄色区域表示电子密度增加;(e)结晶态萘酐及其在二氯甲烷溶液中的荧光发射光谱。

图2. (a) 萘酐晶体在紫外光(λ = 355 nm)照射下的荧光照片;(b)不同压强下萘酐晶体荧光发射的色位坐标图;(c、d)不同压强下萘酐晶体的荧光光谱;(e)不同压强下萘酐晶体的归一化二维伪彩色荧光发射图;(f)不同压强下萘酐晶体的吸收光谱;(g)12.0 GPa下的萘酐晶体吸收和发射光谱;(h)峰1和峰2的发射能及吸收带隙。

图3. (a) 理论计算的萘酐晶体晶胞体积在加压过程中的演变;(b)萘酐晶体a、b和c轴的相对压缩率;(c)萘酐晶体在a、b和c轴方向上的压缩性指标;(d)不同压强下萘酐晶体中分子的Hirshfeld表面;(e)在1 atm(环境条件)和12 GPa下萘酐晶体中的氢键示意图;(f)不同压强下萘酐晶体从3000到3300 cm-1的红外吸收光谱。